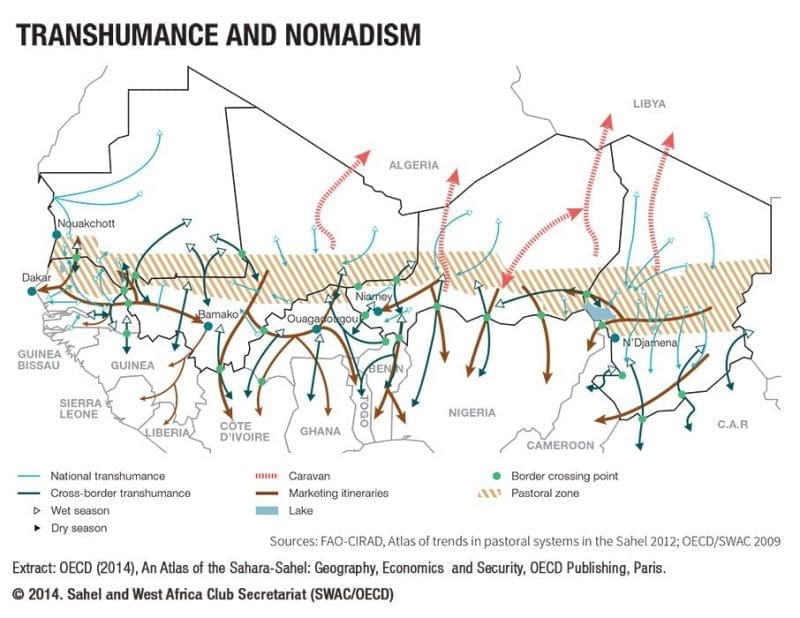

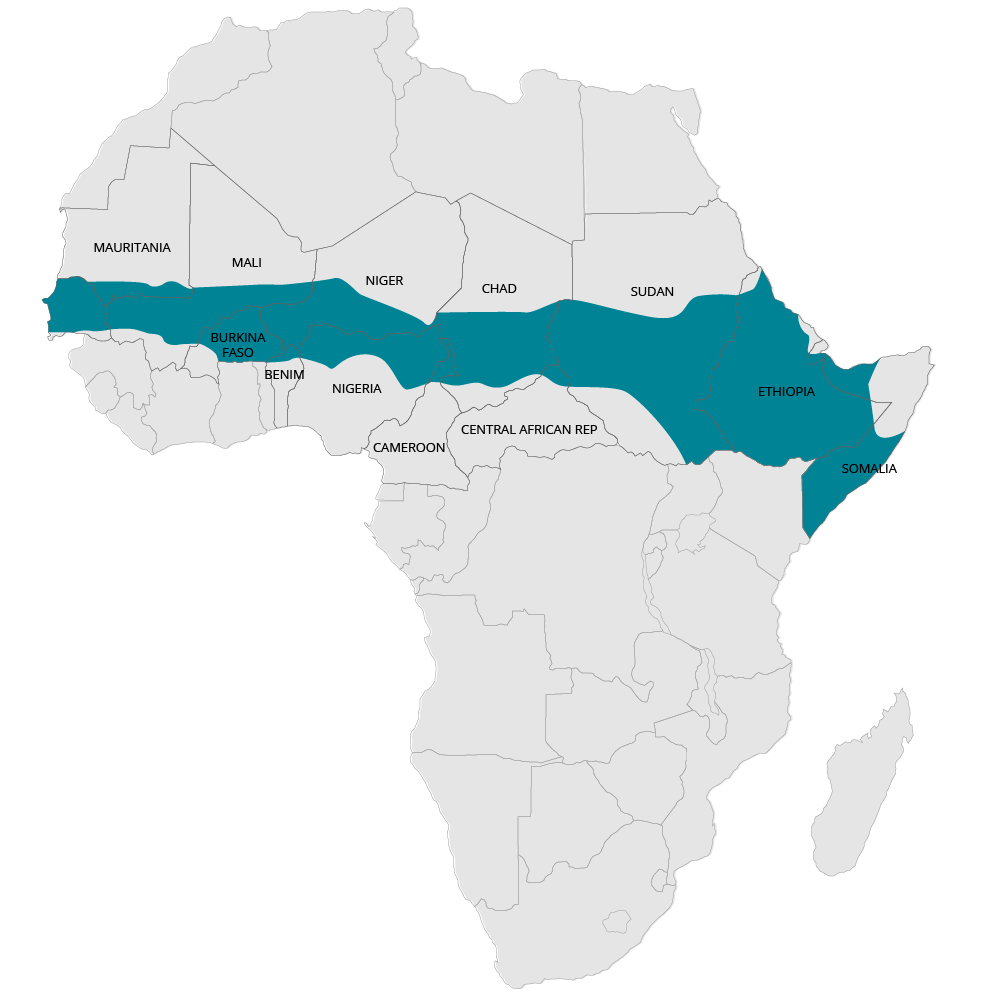

Les routes de migration pastorale traversent les frontières nationales et les divisions administratives, créant des réseaux régionaux pour la production alimentaire et le commerce en milieu rural. La raison fondamentale de la pratique du pastoralisme est que les ressources en pâturage dans la région soudano-sahélienne varient considérablement tout au long de l’année. Les distances entre les ressources disponibles à différents moments de l’année font comprendre que la transhumance est nécessairement transfrontalière, une pratique de subsistance s’étendant sur toute la région. De nombreux accords régionaux existent pour promouvoir une intégration économique accrue, mais chacun d’entre eux nécessite une application par le gouvernement national et les administrations provinciales.

Les déplacements du bétail des pâturages vers les marchés urbains créent des chaînes de valeur qui relient les producteurs, les éleveurs, les acheteurs et les vendeurs tout au long du parcours, au-delà des frontières et entre les États. Les pasteurs bénéficient de l’accompagnement de leur bétail directement vers les marchés régionaux, ce qui élimine les coûts de transport et la lourdeur de la logistique. En cours de route, le commerce à petite échelle avec les agriculteurs locaux et leurs communautés contribue à la chaîne de valeur régionale. Ces échanges peuvent impliquer la vente de cultures ou de produits animaux, l’alimentation du bétail avec des résidus de cultures ou la fertilisation des cultures locales avec du fumier. Les lourdes pertes de bétail dues aux maladies, aux vols ou à la violence peuvent entraîner une interruption de l’approvisionnement en viande des grandes capitales ou peuvent causer des retards de vente dans les pays voisins.

Cependant, la circulation des personnes et du bétail à travers des frontières poreuses a également des répercussions sur la sécurité régionale. Les zones frontalières de la région Soudano-Sahélienne sont devenues des points de convergence des activités criminelles et insurrectionnelles. Les liens productifs établis par le bétail sont perturbés par la fermeture des frontières ou d’autres mesures visant à lutter contre les conflits armés transnationaux, le terrorisme et les réseaux de contrebande. Bien que certains pasteurs aient été impliqués dans la criminalité transfrontalière, la fermeture des frontières à la transhumance a un impact très grand, notamment sur les agriculteurs ou les commerçants locaux dont la prospérité dépend indirectement de la circulation du bétail. Les conséquences économiques de la fermeture des frontières sont aussi dévastatrices que le terrorisme ou le COVID-19, selon certains chercheurs .

La viabilité à long terme du pastoralisme transfrontalier en tant que système de production dépend de l’application d’une structure t cohérente à travers la région toute entière La décision d’un pays de restreindre la mobilité nationale peut avoir un impact sur le bien-être économique des pays voisins. C’est la raison pour laquelle divers organismes régionaux ont proposé et développé des accords multilatéraux pour soutenir et réglementer la transhumance. Ces cadres visent à faciliter la traversée des frontières en remplaçant les réglementations ad hoc par des politiques cohérentes qui sont facilement suivies et mises en œuvre à tous les postes frontières des États membres participants. Cependant, dans la pratique, ces cadres ne sont pas souvent pas mis en œuvre efficacement.

La valeur sociale et économique du pastoralisme en tant que lien régional est inscrite dans plusieurs accords multilatéraux, déclarations et cadres politiques.

> Le protocole de transhumance de la CEDEAO (1998) et le règlement (2003) relatif à sa mise en œuvre ont servi de modèle pour la réglementation de la transhumance dans la région. Le protocole et le règlement garantissent la libre circulation du bétail entre les États membres et définissent les pratiques réglementaires régissant les itinéraires de voyage, l’enregistrement des troupeaux, les exigences en matière de santé animale et la résolution des conflits.

> Le protocole sur la transhumance (2020) de l’ Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) consacre de la même manière la libre circulation du bétail dans la région de l’IGAD et appelle les États membres à mettre en place des dispositions pour réglementer les mouvements de troupeaux et, soutenir et protéger les moyens de subsistance pastoraux.

> Le Cadre stratégique de l’Union africaine pour le pastoralisme en Afrique (2010) est le premier accord à l’échelle continental à appeler à la protection des droits et des moyens de subsistance des pasteurs et souligne que le caractère transnational des systèmes pastoraux exige des approches régionales harmonisées.

> La Déclaration d N’Djaména (2013), produite comme résultat d’une convocation des États sahéliens, a lancé un appel à l’amélioration de la coopération internationale en faveur de la transhumance transfrontalière. Elle a été suivie par la Déclaration de Nouakchott (2013), un engagement de six États sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) à accroître la production pastorale, notamment en renforçant la coopération régionale et la transhumance transfrontalière.

> Divers accords bilatéraux prévoient également des dispositions pour la transhumance transfrontalière entre États. Le Malia négocié de tels accords avec quatre de ses pays voisins, et en 2003, les gouvernements du Niger et du Burkina Faso ont signé un mémorandum d’entente qui met en œuvre les dispositions du protocole de la CEDEAO. Au Soudan, la protection des couloirs pour bétail et la mobilité transfrontalière sont spécifiquement mentionnées dans l’Accord de paix au Darfour (2006) et l’Accord de paix global (2005).

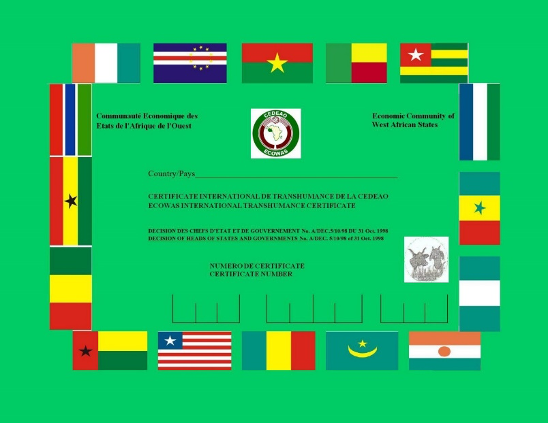

En 1998, la CEDEAO a été la première organisation régionale d’Afrique à adopter une législation régissant le passage du bétail entre les États membres. Ce protocole de transhumance garantit le droit au libre passage de tous les animaux (bovins, chèvres, chameaux, chevaux) à travers les frontières des États membres. Toutefois, ce droit est conditionné par le respect d’un nouveau cadre réglementaire : les pasteurs devaient obtenir un certificat international de transhumance (CIT)*, n’entrer et ne sortir que par des points de contrôle frontaliers agréés et respecter les restrictions relatives au temps et au lieu de la migration mises en œuvre par chaque État membre. La mise en œuvre du protocole a varié selon les États membres, certains ayant intégré les dispositions y afférent dans les politiques nationales (par exemple, le Niger), tandis que d’autres ne l’ont pas fait (par exemple, le Nigeria). Les pasteurs comme les agents frontaliers sont souvent peu familiers aux dispositions du protocole. Même ceux qui sont prêts à participer peuvent rencontrer des obstacles pour obtenir un CIT, car de nombreuses régions frontalières ne disposent pas de services vétérinaires ou d’avant-postes frontaliers aménagés pour délivrer ou mettre à jour le CIT.

*Le CIT est une sorte de passeport qui indique la composition d’un troupeau donné, son itinéraire, s’il a été vacciné et bien d’autres détails.

Les routes migratoires des pasteurs les mènent depuis longtemps au-delà des frontières politiques, mais ces mouvements sont devenus des affaires délicates, les États réglementant de plus en plus les migrations pour des raisons de sécurité ou de politique. Les déplacements à travers des frontières contestées peuvent constituer le déclencheur d’un conflit interétatique plus grand, en particulier lorsque le bétail est escorté par des gardes armés. Les dirigeants communautaires ont joué un rôle essentiel en veillant à ce que les migrations transfrontalières régulières puissent se dérouler pacifiquement en négociant des accords ou en ouvrant des canaux de communication entre les groupes de migrants et d’accueil. Les tensions concernant la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud en sont un parfait exemple. Les pasteurs arabes du Kordofan occidental, les Misseriya, ont toujours fait paître leur bétail à Bahr al Ghazal, un État frontalier au Sud-Soudan. Les hostilités et les effusions de sang avec les résidents de Ngok Dinka ont poussé à la fermeture de la frontière jusqu’en 2014, lorsque les deux parties se sont rencontrées pour trouver un accord sur les voies de transit et les compensations pour les violences. Les interventions extérieures peuvent jouer un rôle dans la facilitation de la migration transfrontalière pacifique en créant un espace où les communautés peuvent se rencontrer et négocier.

L’établissement en 2011 d’une frontière internationale entre le Soudan et le Soudan du Sud a suscité de nouveaux défis pour les communautés pastorales et sédentaires qui étaient depuis longtemps voisines mais qui s’étaient polarisées pendant la guerre civile. La frontière coupe les routes traditionnelles de migration du bétail, créant une nouvelle barrière juridique et politique pour les éleveurs du nord et coupant les communautés du sud de leurs sources habituelles de viande et de lait. En réponse, les chefs traditionnels ont formé des comités frontaliers conjoints qui pouvaient statuer sur les problèmes liés à la migration saisonnière (vol de bétail, dommages aux cultures, meurtres). En plus du travail de ces comités, une série de conférences pré- et post-migratoires ont été organisées dans différents États le long de la frontière. Ces conférences ont donné l’occasion — aux dirigeants communautaires des tribus locales, aux représentants du gouvernement, aux comités frontaliers conjoints et aux associations de femmes et de jeunes — de discuter de la logistique de la migration saisonnière (temps, itinéraires, zones de pâturage) et d’aborder les griefs ou les préoccupations persistantes.

Cette image présente du bétail marchant le long d’un chemin de terre dans la région contestée d’Abyei. Crédit photo : Ashraf Shazly/AFP via Getty Images.

De nombreuses régions frontalières, qui ont longtemps été des voies d’accès pour le bétail pastoral sont devenues un nœud essentiel pour la criminalité transnationale et les insurrections.11 Des cadres régionaux de lutte contre le terrorisme, comme le G-5 Sahel, et des entités administratives multiétatiques, comme l’Autorité du Liptako Gourma, ont réagit au besoin d’une approche coordonnée de la sécurité. Pourtant, cette coordination est souvent limitée aux forces armées et aux gouvernements des États, alors qu’elle pourrait être étendue aux acteurs civils qui soutiennent la sécurité régionale. Faciliter les déplacements sûrs et légaux du bétail nécessite une architecture sécuritaire régionale qui engage les dirigeants communautaires qui ont longtemps joué un rôle de premier plan dans la négociation des migrations du bétail, la médiation des conflits et la protection du bétail contre le vol (voir Module 7 – Application de la loi et lutte contre le terrorisme)

Les zones frontalières à travers la région SoudanoSahélienne ont été les principaux foyers de violence, tel que présenté ici dans le cas des régions du Liptako-Gourma et du lac Tchad, qui sont toutes deux des zones critiques pour le pastoralisme.

Les conflits liés au pastoralisme ont fait l’objet de systèmes de suivi des conflits intégrés dans les institutions multilatérales régionales en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Le réseau d’alerte et d’intervention rapide de la CEDEAO (ECOWARN) et le réseau d’alerte et d’intervention rapide aux conflits de l’IGAD (CEWARN) ont tous deux été créés pour fournir aux États membres des analyses sur les problèmes de sécurité qui ne relèvent pas de la juridiction d’un seul État. Le suivi des événements transfrontaliers liés au pastoralisme a été le principal mandat du CEWARN au cours de sa première décennie (2003-2012). Les deux systèmes s’appuient sur un réseau d’unités de suivi locales qui signalent les risques de conflit identifiés à une plate forme centrale, où ces données sont utilisées pour informer les autorités compétentes des États membres. Le succès et l’efficacité de ces mécanismes dépendent significativement de la capacité et de l’intérêt de ces unités locales. Étant donné qu’un grand nombre des zones frontalières éloignées qui sont surveillées par ces systèmes sont hors de portée des autorités centrales des États membres, les unités locales et les organisations de la société civile partenaires sont essentielles à la mise en œuvre de réponses efficaces.

Cette image présente un soldat de l’armée française surveillant une zone rurale vide dans le nord du Burkina Faso, le long de la frontière avec le Mali et le Niger. Crédit photo : Michele Cattani/AFP via Getty Images

Les contributions du pastoralisme aux économies rurales sont mal documentées et mal comprises. Pendant des siècles, la transhumance a noué de multiples nœuds de commerce régional à travers la région soudanosahélienne. Le bétail élevé dans les zones arides du Niger ou du Mali est déplacé vers le sud pour accéder aux zones humides ou aux marchés des États côtiers comme au Nigeria et au Bénin. Au cours de leurs déplacements, ils génèrent des revenus et de la valeur par le paiement des services vétérinaires, par le commerce avec les agriculteurs locaux ou par la fourniture des engrais pour les cultures. Ce commerce intracontinental est essentiel pour satisfaire la demande croissante des centres urbains en produits carnés et ajoute une valeur à la production agricole qui ne proviendrait pas de l’élevage ou d’autres modes de production. La valeur ajoutée totale de cette activité économique est souvent difficile à quantifier, car les contributions informelles telles que le fumier peuvent être substantielles, mais ne sont pas facilement reflétées dans les données existantes. La production et la diffusion d’informations précises sur le rôle du pastoralisme dans les chaînes de valeur régionales sont essentielles pour que les décideurs et les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées sur la manière dont ils peuvent soutenir le secteur de l’élevage.

Certains chercheurs ont commencé à relever les contributions économiques du pastoralisme qui ne sont pas facilement quantifiables en raison des difficultés de collecte de données liées aux activités économiques informelles. En 2015, par exemple, l’Institut international pour l’environnement et le développement a soutenu une série de neuf études menées par des étudiants kényans et éthiopiens afin d’employer différentes approches pour mesurer la « valeur économique totale » de la production pastorale dans la Corne de l’Afrique. Leurs conclusions rendent plus claire la manière dont l’activité pastorale soutient d’autres commerçants et moyens de subsistance, et contribue aux revenus publics.

Cette image est celle d’un défrichement dans le nord du Bénin (en haut)

et une éleveuse malienne trayant une chèvre (en bas). Crédit photo : Leif Brottem