Les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région soudano-sahélienne durent depuis des siècles. Au fil du temps, les communautés ont développé des techniques pour résoudre ces conflits et atténuer leurs effets déstabilisants. Ces mécanismes de résolution étaient généralement informels, et partaient des tribunaux coutumiers, pour évaluer les compensations relatives aux dommages causés au bétail ou aux cultures, pour parvenir à la médiation des conflits par des figures traditionnelles réputées ou des conseils d’anciens. Ces dernières années, ces outils informels ont eu du mal à faire face à la propagation rapide des armes légères, au pouvoir croissant des groupes armés non étatiques et des réseaux terroristes, ainsi qu’à la détérioration de la stabilité sociale et politique. Les chefs coutumiers et les institutions locales voient leur influence diminuer ou être cooptés par l’État ou les groupes insurgés. Les relations entre les groupes nomades et sédentaires qui ont longtemps vécu ensemble dans des sociétés diverses se sont détériorées. Lorsqu’ils voyagent pour d’autres régions, les groupes pastoraux sont traités comme des « étrangers » ou des « envahisseurs étrangers » et font l’objet d’exclusion et de suspicion. Les conflits concernant le bétail ont donné lieu à d’horribles actes de violence réciproque. Au Mali et dans le centre du Nigéria, la relation entre les agriculteurs et les éleveurs est un élément majeur des tensions permanentes entre les fulanis pastoraux et les autres groupes ethniques.

En 2018, dans l’État du Plateau, au Nigeria, des éleveurs d’ethnie fulani et berom se sont mutuellement accusés d’une série de vols de bétail non résolus, qui ont fini par déboucher sur un massacre de civils de deux jours à Barkin Ladi, au cours duquel plus de 200 personnes ont perdu la vie. Ces attaques ont donné lieu à des représailles : de jeunes Berom ont attaqué des voyageurs fulanis sur une autoroute. Un massacre similaire a eu lieu dans la ville malienne d’Ogossagou, lorsque des membres d’un groupe d’autodéfense ethnique ont tué 160 personnes dans une ville largement peuplée par une communauté d’éleveurs rivale, ce qui a déclenché d’autres représailles. Cette exclusion s’est aggravée ces dernières années avec la montée de l’extrémisme violent et des milices ethno-nationalistes. En RCA, par exemple, des milices d’autodéfense se sont formées dans le but déclaré de se défendre contre des bandits armés parmi lesquels se trouvaient des pasteurs arabes et mbororos, alors même que les forces de sécurité de l’État affrontaient des groupes armés non étatiques qui prétendaient défendre les pasteurs. Alors que la peur et la suspicion se sont intensifiées à la suite du soulèvement de la coalition rebelle Seleka en 2013, les milices « antibalaka» ont commencé à attaquer toutes les communautés musulmanes, y compris les éleveurs Mbororo, présumés coupables par association. Ces attaques ont entraîné un pic de mobilisation des communautés Mbororo pour riposter et se défendre, ainsi que de nouvelles itérations de groupes armés non étatiques dirigés par des Mbororo, comme l’Unité pour la paix en Centrafrique et 3R.

De nombreuses communautés de pasteurs et d’agriculteurs préfèrent résoudre leurs différends en permettant à des anciens ou à des chefs de confiance de jouer le rôle de médiateurs, en particulier parce qu’ils ne peuvent souvent pas dépendre des institutions judiciaires de l’État qui sont absentes ou peu familières. Les pratiques traditionnelles de médiation ont été un outil important pour résoudre les plaintes relatives aux dommages causés aux cultures, aux vols de bétail ou aux agressions avant qu’elles ne s’aggravent. Cependant, de nombreuses pratiques traditionnelles de résolution des conflits dans la région Soudano-sahélienne ont été corrodées par des années d’instabilité, de polarisation politique et sociale, et de violence armée. En l’absence de canaux crédibles permettant aux parties d’un litige de se mettre d’accord sur une résolution, les éleveurs et les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les milices ou vers la violence collective pour obtenir justice. Le renforcement des capacités du secteur de la justice formelle dans ces régions est une étape essentielle (voir 3.3 – Accès à la justice), mais il est également important de soutenir les options de Règlement extrajudiciaire des litiges (REL). Les pratiques de résolution des conflits qui s’appuient sur des chefs communautaires de confiance seront familières à de nombreuses communautés de pasteurs et d’agriculteurs et sont nécessaires pour trouver des solutions flexibles aux types de problèmes qu’elles rencontrent. Lorsqu’un groupe d’agriculteurs commence à cultiver des terres au milieu d’un itinéraire de transhumance bien établi sur des terres publiques, il se peut que les pasteurs disposent de peu de solutions juridiques, mais ils peuvent être en mesure de négocier une solution s’il existe des médiateurs de confiance qui peuvent intervenir Les interventions externes peuvent consister, par exemple, à fournir une formation technique aux dirigeants locaux ou à aider à mettre en place un comité de paix local.

Bien que les éleveurs et les agriculteurs cohabitent dans l’est de la RDC depuis des générations, les tensions politiques et la prolifération des groupes armés au cours des dernières décennies ont érodé les mécanismes traditionnels par lesquels ces communautés règlent leurs différends. Les affrontements entre les groupes armés et les forces militaires ont déplacé de nombreux pasteurs, qui sont contraints d’amener leurs animaux dans de nouvelles zones où ils n’ont pas d’accords établis avec les communautés agricoles et où, inévitablement, les animaux s’égarent sur les terres agricoles. Plusieurs éleveurs – qui ne possèdent souvent pas eux-mêmes le bétail – sont à bout de souffle. Bien que la législation exige qu’il y ait un éleveur pour huit boeufs, certains en gèrent cent ou plus.

En l’absence d’options de médiation efficaces, ces différends ont donné lieu à des cycles de violence en guise de représailles – les agriculteurs tuant le bétail qui s’est introduit sur les terres, ou les éleveurs prenant les armes pour protéger leurs troupeaux. En réponse, Search — en collaboration avec la International Rescue Committee (IRC) (le Comité international de sauvetage) et l’Asie du Sud-Est (ZOA) — a établi une série de comités de paix locaux dans 18 villages en coordination avec les dirigeants locaux et les chefs de village. Les responsables du comité ont été formés aux techniques de médiation contemporaines et ont utilisé leur expertise pour régler plus d’une centaine de litiges en l’espace d’un an. Cela a permis aux communautés locales de disposer d’une alternative viable à la violence ou à la dépendance à l’égard des autorités supérieures, souvent inaccessibles.

Les conflits entre les communautés pastorales et agricoles sont souvent profondément liés à l’identité de groupe et aux tensions interethniques entre différents groupes pastoraux ou entre groupes pastoraux et sédentaires. De nombreuses pratiques établies pour instaurer la confiance entre les groupes sont fondées sur la théorie du contact, l’hypothèse selon laquelle un contact régulier entre deux groupes peut accroître la tolérance et l’acceptation. Cependant, consolider l’acceptation entre groupes par le biais de programmes reposant sur des contacts réguliers de groupe à groupe peut être difficile étant donné que les moyens de subsistance des pasteurs nomades impliquent une distance sociale et politique par rapport aux résidents locaux. Pourtant, les pasteurs ne sont jamais complètement isolés des communautés sédentaires – beaucoup vivent dans leurs propres domiciles lorsqu’ils ne sont pas en migration avec le bétail, ou entretiennent des contacts réguliers avec les personnes qu’ils rencontrent le long de leurs itinéraires de migration ou lorsqu’ils se rendent dans les marchés. Il peut y avoir plusieurs occasions de mettre les pasteurs en contact avec leurs homologues sédentaires par le biais d’intérêts communs tels que les marchés ou les événements culturels. En tirant parti de ces intérêts communs, les interventions de peuple à peuple peuvent dissiper les craintes et le scepticisme entre les communautés pastorales et sédentaires ou entre les groupes pastoraux en conflit.

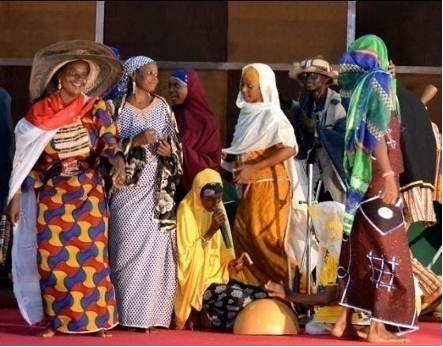

En réponse à la montée des hostilités entre les pasteurs fulanis et les agriculteurs sédentaires dans la Middle Belt du Nigéria en 2016, Search for Common Ground a organisé une série de représentations publiques d’une production de danse intitulée « I Follow the Green Grass ». (Je poursuis l’herbe verte). Le spectacle présentait des modes de vie de pasteurs fulanis rarement vus par les étrangers. Une partie de cette représentation concernait les conflits communautaires et la façon dont ils ont été résolus. Une version cinématographique a ensuite été projetée dans le cadre d’un projet de cinéma mobile. Ces projections ont permis à des citoyens de diverses origines ethniques de partager leurs réactions et leurs préoccupations quant à l’état des hostilités intercommunautaires.

Photo: Un garçon participe à une discussion lors de la présentation de « I Follow the Green Grass » à Jos, au Nigeria. Crédit photo : Search for Common Ground

Le mode de vie des pasteurs est plus qu’un moyen de survie ; il est à la fois la source de l’identité du groupe et un patrimoine culturel unique. Cette fierté culturelle est un atout déterminant et une occasion d’éduquer les autres qui habitent les mêmes terres mais craignent les pasteurs. Les événements destinés à mettre en lumière la diversité du patrimoine culturel de tous ceux qui habitent ces espaces uniques peuvent renforcer la solidarité et contribuer à prévenir l’escalade de futurs conflits. Ces événements peuvent également rappeler aux fonctionnaires et au grand public que le pastoralisme est plus qu’un ancien moyen de survie, mais une célébration de l’adaptation et de la persévérance de l’homme dans un climat rude et exigeant.

La lutte traditionnelle est un sport populaire au Soudan du Sud qui a servi de lien culturel entre des communautés divisées par la guerre civile, notamment des groupes de pasteurs tels que les Mundari ou les Dinka. Les tournois organisés à Juba et dans d’autres centres urbains rassemblent des groupes de différentes tribus et ethnies qui entrent en compétition, pour des prix tels que le bétail. Ces événements peuvent attirer de grandes foules et contribuer à restaurer la bonne foi entre des communautés qui peuvent être actrices dans un conflit ou à une razzia de bétail.

Cette image présente des membres du groupe ethnique Mundari luttant dans une parcelle poussiéreuse où ils ont amené du bétail et des moutons pour les vendre. Crédit photo : RobertoSchmidtO/AFP via Getty Images

La transformation des relations entre les communautés mobiles et sédentaires peut être compliquée par la distance physique à travers des espaces éloignés, avec peu de technologie de communication, numérique ou autre. L’absence de rencontres en présentiel dans une région dominée par la violence peut intensifier cette polarisation. Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place une programmation de groupe à groupe en raison d’un conflit ou de la distance physique, les médias de masse (radio, télévision) et les outils de communication directe (services téléphoniques, médias sociaux) peuvent aider à rapprocher les groupes au-delà des lignes de division, en rétablissant la confiance et la solidarité. Les services de télécommunications peuvent être limités ou inaccessibles aux communautés vivant dans des zones reculées, mais il existe néanmoins de nombreuses façons d’utiliser les outils de communication de manière créative pour atteindre les populations mobiles.

Dans l’est de la République centrafricaine, des conflits ont éclaté entre les Peuls mobiles et les agriculteurs locaux. En réponse, « Invisible Children » a engagé toutes les parties, y compris les autorités locales, dans des campagnes de messages pour contrer ces hostilités. Les messages et la musique ont été enregistrés en fulfulde (la langue parlée par les pasteurs peuls de toute l’Afrique centrale), avec des responsables de la société civile voyageant même pour un mariage peul afin d’enregistrer de la musique traditionnelle. Les messages et la musique ont ensuite été téléchargés localement sur des cartes micro mémoires pour être diffusés parmi les pasteurs, en copiant un moyen populaire pour les pasteurs de cette région de partager de la musique ou d’autres médias.

Crédit photo : Nathan Garcia pour Invisible Children, 2018

Les messages publics concernant le pastoralisme et les conflits risquent d’attiser les hostilités par des reproches ou des accusations implicites, alimentant ainsi des tensions identitaires plus profondes. Les personnalités des médias, les diplomates et d’autres personnalités publiques jouent un rôle essentiel pour déterminer si les gens considèrent les pasteurs comme des envahisseurs violents ou comme des membres d’une communauté commune (Voir également 7.3 – Messages publics sur le « pastoralisme marginal »).

Plusieurs mouvements insurgés dans la région Soudano-Sahélienne se sont établis des soutiens en utilisant les griefs des pasteurs ou les identités ethno-religieuses, de l’Etat islamique dans le Grand Sahara à l’UPC en RCA. Un éléments principal de la plate-forme de l’insurrection de Katiba Maacina au Mali, par exemple, est le libre accès aux riches ressources en pâturages du delta intérieur du Niger, et ces appels ont trouvé un écho parmi les pasteurs fulanis qui constituent une part importante des membres du groupe. La participation des communautés fulanis (traditionnellement pastorales aux insurrections organisées et à la violence intercommunautaire est souvent décrite dans les médias et dans les discours publics comme une avancée vers la « fulanisation » ou « l’islamisation » plutôt que comme une réponse à la concurrence pour les ressources. Même lorsque cette rhétorique est employée pour attirer l’attention sur les violences commises à l’encontre des civils – comme dans le cas de violences contre les Dogons au Mali ou les agriculteurs chrétiens au Nigeria — elle peut avoir des conséquences néfastes. L’utilisation d’un langage aussi chargé peut éroder la distinction importante entre les Fulanis en

tant que groupe ethnique comptant des dizaines de millions de personnes et le petit nombre de personnes qui s’engagent dans des activités insurrectionnelles ou violentes.

Photo : Hommes peuls au Mali. Crédit : Leif Brottem