Les pasteurs constituent un élément essentiel mais négligé des programmes et politiques de conservation et environnementales. Les conditions météorologiques erratiques et la sécheresse prolongée, ponctuées par une augmentation des précipitations dans certaines régions, rendent la transhumance de plus en plus dangereuse et incertaine. Il ne s’agit pas d’un défi fondamentalement nouveau — le pastoralisme mobile est un système particulièrement adapté pour gérer les fluctuations environnementales et la rareté de l’eau et des pâturages. Cependant, la désertification croissante du Sahel, l’érosion des sols et d’autres pressions à long terme rendront les moyens de subsistance pastoraux encore plus difficiles au fil du temps. Lorsque la quantité totale de bétail augmente pour répondre à la demande, les grands troupeaux peuvent rapidement épuiser les terres communales. Certaines stratégies à court terme visant à aider les populations rurales à s’adapter à la pénurie de ressources et à des conditions météorologiques erratiques peuvent toutefois susciter des tensions. Promouvoir la résilience en diversifiant les moyens de subsistance (par exemple, l’agriculture, la pêche) est une approche courante, mais même cela peut créer une concurrence et des conflits au niveau communautaire. Pour cela, les pasteurs peuvent être des alliés naturels dans la conservation. Adaptable et flexible, le pastoralisme est souvent considéré comme un système de production de bétail moins destructeur. Il permet d’éviter la dégradation des terres en ne concentrant pas les troupeaux en un seul endroit pendant de longues périodes, épuisant ainsi les ressources environnantes.

Le pastoralisme peut également réduire l’émergence ou la propagation des maladies zoonotiques qui se propagent plus rapidement au sein des sites de production de bétail denses. Les conséquences écologiques du pastoralisme doivent toutefois être reconnues au même titre que ses promesses et son potentiel. Lorsque les troupeaux pastoraux sont éloignés des services vétérinaires, ils peuvent servir de vecteurs de maladies provenant de la faune sauvage ou vice versa. Dans de nombreuses aires protégées, comme le parc national de Zakouma (Tchad), la réserve de Chinko (RCA) et la réserve de biosphère du W-Pendjari (Bénin, Burkina Faso, Niger), les pasteurs se livrent parfois au braconnage ou au trafic de produits de la faune (par exemple, l’ivoire). En conséquence, certains défenseurs de l’environnement traitent les pasteurs comme des adversaires plutôt que comme des alliés. La désignation des pâturages comme zones protégées peut limiter l’accès des pasteurs aux pâturages et aux routes de migration. Pour équilibrer ces intérêts contradictoires, il faut étudier de plus près les rôles, tant positifs que négatifs, que jouent les pasteurs dans une région dont les vulnérabilités environnementales suscitent l’intérêt du monde entier.

De nombreux paysages arides accueillent à la fois du bétail et des animaux sauvages en danger. Les pasteurs traversent ces terres lors de leurs migrations, ce qui peut perturber l’équilibre d’écosystèmes fragiles et présenter un risque pour les espèces menacées. Même à l’intérieur des terres officiellement protégées, les autorités de l’État ou les protecteurs de la faune de la société civile peuvent avoir une capacité limitée à faire respecter les règles d’utilisation des terres ou à arbitrer les intérêts divergents des éleveurs et des gestionnaires de parcs. Dans certaines régions, les pasteurs dépendent de l’accès aux terres protégées pour les ressources ou pour échapper aux groupes armés. Les efforts visant à empêcher les pasteurs d’accéder à ces terres (clôtures, gardes forestiers, etc.) peuvent aggraver les tensions sans nécessairement offrir une solution viable. Les interventions extérieures devraient plutôt rechercher des solutions « gagnant-gagnant », telles que des modèles de gestion participative où les pasteurs conservent un accès limité et s’engagent dans la prise de décision locale.

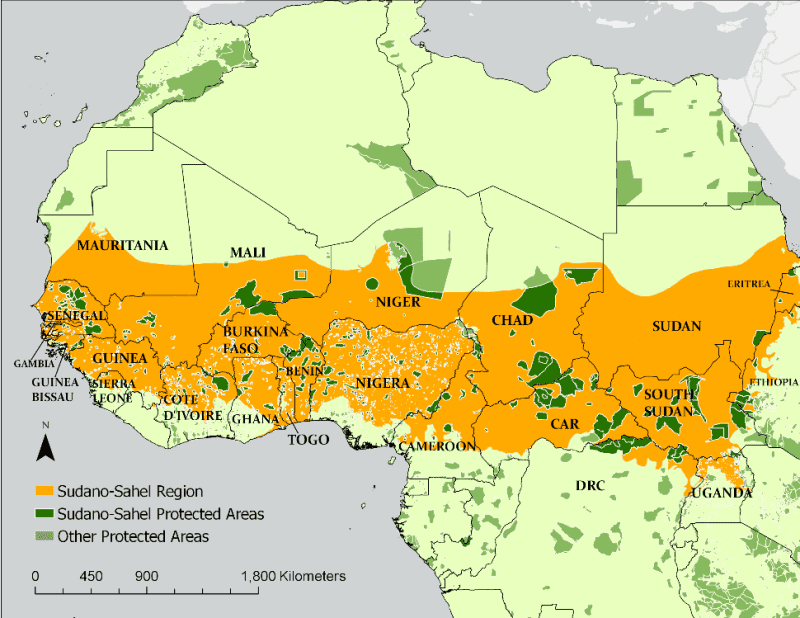

Les routes de migration pastorale dans la région SoudanoSahélienne chevauchent régulièrement les zones protégées. Cette image présente une superposition d’aires protégées dans la zone écologique de la région soudano-sahélienne Carte offerte par Matthew Luizza/USFWS

Les routes de migration pastorale dans la région SoudanoSahélienne chevauchent régulièrement les zones protégées. Cette image présente une superposition d’aires protégées dans la zone écologique de la région soudano-sahélienne Carte offerte par Matthew Luizza/USFWS

Au Kenya, le Northern Rangelands Trust a adopté une approche de la gestion des réserves de faune sauvage qui privilégie la mise sur pied de partenariats avec les pasteurs locaux et le soutien des moyens de subsistance des pasteurs. Le Trust prend des mesures pour établir des relations de bonne foi avec les communautés pastorales qui opèrent dans les zones de protection, en servant d’intermédiaire en ce qui concerne le fait d’acheter du bétail à des taux stables et de l’amener au marché. Cette confiance permet aux dirigeants locaux de mettre en œuvre des pratiques de gestion participative efficaces. Dans le West Gate Conservancy, par exemple, la pratique consistant à laisser le bétail paître librement a été évoquée comme un facteur contribuant à la dégradation écologique des prairies. Les dirigeants locaux ont proposé un système de pâturage alterné, similaire à la mise en jachère en agriculture, qui a permis de regrouper les troupeaux dans une zone à la fois, permettant ainsi aux zones voisines de se rétablir.

Les conditions météorologiques de plus en plus erratiques, les sécheresses et les tempêtes associées au changement climatique ont conduit à des investissements substantiels dans des moyens de subsistance ruraux résilients et dans une production alimentaire durable. Ces investissements peuvent aider les populations rurales à éviter de graves pénuries alimentaires, à maintenir les économies illicites à un niveau minimum et à faire face aux nouvelles pressions environnementales. Cependant, ces programmes peuvent aussi renforcer par inadvertance les sources de conflit entre les pasteurs et les communautés rurales sédentaires. Les investissements dans l’extension des terres utilisées pour l’agriculture, par exemple, peuvent encourager les agriculteurs à s’engager dans les couloirs de migration pastorale. Les programmes visant à encourager les pasteurs à diversifier leurs moyens de subsistance — par l’agriculture, la pêche ou d’autres métiers — peuvent alimenter de nouvelles formes de concurrence pour l’accès aux terres ou aux voies navigables. Les interventions axées sur la mise sur pied de moyens de subsistance ruraux résilients doivent donner la priorité aux principes « Ne pas nuire » et à la sensibilité aux conflits dans leur conception et leur mise en œuvre, même en l’absence de conflit armé. (Voir également Module 1 – Développement rural pour plus d’informations sur les interventions en faveur des moyens de subsistance ruraux).

L’accès aux pâturages et aux ressources en eau peut être imprévisible au Sahel, d’autant plus que le changement climatique affecte le régime des pluies. Pour certains, l’adaptation au changement climatique peut impliquer l’adoption de moyens de subsistance moins sujets à l’instabilité, mais des efforts ont également été faits pour stabiliser la capacité des pasteurs à prendre des décisions éclairées à propos des endroits où aller pour rechercher des pâturages ou de l’eau. Au Mali, SNV — La Netherlands Development Organization — et le Netherlands Space Office ont développé un service d’information dédié aux éleveurs, connu sous le nom de GARBAL. Le système permet aux pasteurs d’accéder à des données satellitaires sur les ressources en nourriture et en eau disponibles le long de différentes routes de migration. Ces données sont accessibles par le biais d’un service de téléphonie mobile, ce qui les aide à prendre des décisions quant à la destination de leurs déplacements.

Cette image présente un jeune éleveur touareg travaillant sur un canal d’irrigation dans le cadre du projet mené à Agadez, au Niger. Crédit photo : Boureima Hama/AFP via Getty Images

Les fonctionnaires et les activistes citent fréquemment la violence liée au pastoralisme comme un exemple clé de la nécessité d’une action mondiale contre

le changement climatique. Souvent, l’argument est que les conflits entre pasteurs et agriculteurs augmentent en raison de la rareté des ressources causée par la sécheresse ou l’épuisement des ressources en eau essentielles, comme c’est le cas dans le bassin du lac Tchad. Bien que le climat ait un impact réel sur la production animale et végétale, considérer le conflit comme une conséquence inévitable d’un phénomène mondial simplifie significativement une question complexe et détourne l’attention des solutions locales. Une action mondiale contre les changements climatiques est essentielle pour la région soudanosahélienne; cependant, elle ne constitue pas une condition préalable à la prévention des conflits. Les fonctionnaires et les médias ont un rôle essentiel à jouer dans l’encadrement du débat public sur le pastoralisme et le climat et dans la mise en place d’actions à long terme pour atténuer l’impact du changement climatique et d’actions à court terme pour prévenir les conflits violents.